Né dans une famille de lettrés, sa formation initiale fut assurée par son père, Gheybi, qui était un savant et musicien reconnu à son époque. Après avoir étudié les sciences fondamentales comme feqh (théologie), sarf (étymologie), nahv (syntaxe) et le Qoran, il s'interessa plus particulièrement aux mathématiques et la musique. Devenu rapidement chanteur et joueur de Barbat (Oud) confirmé, il quitta Marâgheh pour Tabriz, où il devient le musicien en chef de la cour de Sultan Hossein et ensuite son frère Sultan Ahmad Jalayerid. Suite à la conquête de Baghdad par Tamerlan en 1393, à l'instar de nombreux artistes de la cour de Sultan Ahmad à Baghdad, fut emprisonné et transporté à Samarkand. Dans la cour de Tamerlan, Marâgheh jouissait d'un grand prestige et reçu le titre honorofique de Molânâ A'zam, Qoduh ol-Fosahâ Fel-Alam, Uhad el-Zamân, Nâdereh Jahân (مولانا اعظم، قدوه الفصحا فی العالم، اوحد الزمان، نادره جهان). Après la cour de Tamerlan, Abd al-Qader servit succesivement dans les cours de Miranshâh et de Shahrokh, fils de Tamerlan.

Il est considéré comme le plus grand penseur de la musique iranienne. Il est l'auteur de 4 œuvres théoriques sur la musique, écrites en persan (ce qui témoigne de son attachement à la langue et la culture persane) :

Jâme' ol-alhân(جامع الحان)

Maqâsed ol-alhân(مقاصدالحان),

Kanz al-alhân(کنز التحف),

Sharh al-adwâr(شرح الادوار),

Gushépour séquence mélodique ou modale. Ce livre contient également plusieurs autres équivalents persans introduits par Marâghi, comme

Sar Pardeh(premier degré) ou

Pasan(پسان, note d'arrêt). H.G. Farmer attribue également à Marâghi

Kanz al-tohafde Hassan Kâshâni. Ce livre contient un ensemble de descriptions illustrées des instruments de musique en usage à cette époque.

Marâghi avait trois fils, tous les trois initiés à la musique. Son troisième fils, Abd al-Aziz Marâghi, est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage sur la musique dédié au Sultan Ottoman Mohammad II. La postérité de Marâghi fut également assurée par ses fils et autres disciples qui s'installèrent en Egypte.

Bien que son recueil de compositions, Kanz al-alhân, est aujourd'hui disparu, certaines compositions sont encore jouées ou chantées dans le Moyen-Orient, en particulier en Turquie. On lui attribue en particulier la paternité d'un petit nombre de chants (kâr ou kyâr), conservés dans le répertoire turc ottoman. Depuis quelques années le compositeur iranien Mohammad Rezâ Darvishi, travaille sur la restauration et l'interprétation de ces compositions en compagnie de l'ensemble Abdolqâder

. Les manuscrits existants de Marâghi contiennent également quelques éléments de notation de ses compositions. Récemment, le compositeur et chef d'orchestre Farhad Fakhreddini utilisa notamment l'un des tasnifs notés par Marâghi pour composer la musique de la série télévisée Emâm Ali. D'autres pièces, notamment des Peshrevs

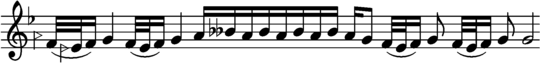

ou Pishro پیشرو (prélude) ont été transcrites en notation occidentale par le prince Dimitri Cantemir (dit Kantemiroglu, mort en 1723).

Marâghi jouissait d'un réel prestige et d'une grande renommée pendant son vivant. L'anecdote suivant montre à la fois la virtuosité de Marâghi comme compositeur et le prestige dont il jouissait dans les cours royales (voir [DURING & al., page 41]) :

On raconte qu'en 1379, Soltan Hossein Jalayeri à Tabriz, ordonna à Marâghi de composer et de jouer différentes suites (Nowbat) pour chaque jour du mois de Ramadan. Les juges et les arbitres, considérant ce pari impossible, décide d'offrir cent mille Dinars s'il le réussit. Abd ol-Qâder non seulement réussit l'exploit, mais composa même un Nowbat supplémentaire. Les juges décidèrent alors d'accroître la difficulté en choisissant préalablement les poèmes chantés et les cycles rythmiques que ces Nowbats devaient respecter (il faut préciser qu'un Nowbat est une pièce relativement longue, dont la longueur peut atteindre 15 à 20 minutes). Maraghi réussit à nouveau ce défi et gagna les cent mille dinars du pari et la fille du roi en mariage !On raconte également que pour célébrer la prise de Tabriz par Qiyâsoddin Beyk Ali, Marâghi inventa un cycle rythmique à 50 temps, appelé Zarb al-Fath (le cycle ryhtmique de la victoire), de même qu'il composa et joua à Samarcande un cycle ryhtmique à 200 temps nommé Mayâteyn.

Après avoir acquis une solide connaissance du Radif, il achève avec succès sa formation en obtenant Médaille d'Or (تبرزین طلا). Il assimila si bien l'enseignement de son maître que, lorsqu'il jouait avec lui, une personne écoutant derrière la porte ne pouvait distinguer le jeu de l'un de l'autre ([CARON & SAFVAT, 1966], page 225). Il s'intéresse ensuite à approfondir ses connaissances en notation musicale. C'est alors Hossein Khan Hang Afarin qui lui enseigne les premiers éléments de la notation et la théorie occidentale. Il poursuit ensuite cette étude avec Ali Naqi Khan Vaziri, après que celui-ci crée son école de musique en 1923. Il collabora alors activement avec Vaziri. En particulier, la plupart des partitions notées dans les livres de Vaziri sont écrites de ses mains.

Moussâ Maroufi a longtemps occupé le poste de professeur de Târ au Honarestan Moussiqi-ye Melli (هنرستان موسیقی ملی). Il composa alors de nombreuses pièces (Pishdarâmads et Rengs) qu'il utilisait également comme support d'enseignement. Sa composition la plus célèbre est néanmoins un le Tasnif Mossem-e Gol (موسم گل) en Dashti, qui a été interprétée et enregistrée sur disque par Qamar Moluk Vaziri, accompagnée par Mortezâ Ney Dâvoud au Târ.

Moussâ Maroufi forma plusieurs générations de joueurs de Târ, parmi lesquelles on peut citer Nasrollâh Zarin Panjeh et Houshang Zarif, tous deux, des futurs professeurs de Târ au Honarestan. L'activité pédagogique s'accompagnait également d'un travail de longue haleine pour transcrire en notation musicale l'intégrale du Radif de Târ. Ayant appris auprès de Darvish Khan une version concise de Radif, il compléta la version de son maître par celles de Mirzâ Abdollâh et Mirzâ Hossein Qoli, rapportés par différentes sources orales, mais également la transcription de Mehdi Qoli Hedâyat. Durant une trentaine d'années, Moussâ Khan fréquenta alors les grands maîtres de son époque pour rassembler, comparer et organiser les différentes versions de Radif. Finalement, à son initiative et avec le soutien du Ministère de la Culture de l"époque, il réussit à réunir cinq grands maîtres : Abolhassan Sabâ, Ali Akbar Shahnâzi, Nur Ali Borumand, Ahmad Ebâdi et Rokneddin Mokhtâri, pour décider d'un Radif commun et approuvé de tous. Ces grands maîtres qui se réunissaient, de façon hebdomadaire, durant un an et demi, n'ont pas réussi à s'accorder sur les détails des Gushés, des Foruds, etc. Finalement, la version réunie par Moussâ Khan fut publiée en 1963 et constitue actuellement une source de référence pour les musiciens et les musicologues (voir [MAROUFI, 1963]).

À la fin des années 20 et dans les années 30, Ostâd Maroufi enregistra plusieurs disques : des solos de Târ, mais également des disques en compagnie de grands musiciens comme Abolhassan Sabâ et Moshir Homâyun Shahrdâr. Après la création de la Radio Iran en 1941, Ostâd Maroufi fut parmi les premiers musiciens à collaborer avec la Radio. Mais, préférant se consacrer plutôt à ses activités pédagogiques et au recueil du Radif, sa collaboration avec la Radio ne dura pas très longtemps.

Au départ, le jeu de Târ de Maroufi était directement influencé par son maître Darvish Khan. Après avoir fréquenté Vaziri, l'influence de ce dernier se ressentait à la fois dans son jeu et ses compositions.

Les masnavis les plus célèbres utilisent différentes métriques :

| غنا را رسم تقطیع او درآورد | ز چنگ آواز مورون او برآورد |

| شنیدم که پروانه با شمع گفت | شبی یاد دارم که چشمم نخفت |

| از جداییها شکایت میکند | بشنو از نی چون حکایت میکند |

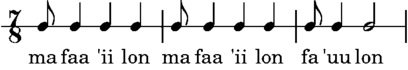

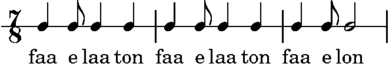

Fa'elâton Fa'elâton Fa'elonne respectent pas strictement la forme du masnavi (concernant les rimes).

Les Masnavis les plus populaires sont ceux chantés en Navâ (Shâh Khatâyi شاه ختایی) et en Afshâri (connu sous le nom de Masnavi-ye Pich مثنوی پیچ). Notamment les derviches itinérants qui mendient en chantant le Masnavi en Afshari.

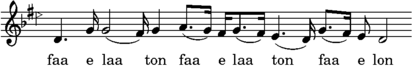

Concernant l'aspect mélodique, les masnavis sont caractérisés par l'usage d'un intervalle de quarte ou de quinte comme point de départ (à l'exception du Masnavi en Bayât-e Tork). À cette intervalle structurel succède une phrase contigüe et descendante jusqu'à la note de repos (Ist) (voir la figure ci-dessous).

Généralement, cette phrase est suivie par un Tahrir montant, transposé de degré en degré pour s'arrêter sur la finale. De façon générale, l'une des caractéristiques mélodiques de Masnavi est l'usage poussé d'ornements et de Tahrirs. (Ci-dessous le premier hémistiche du Masnavi interprété par Ostâd Karimi).

Écouter Masnavi-ye Pich, interprétée par Qamar, accompagnée au Târ par Esmâïl Kamâli  .

.

Mirzâ Abdollâh était le plus grand maître de Sétâr et donna à cet instrument toutes ces lettres de noblesse. Sa générosité et la douceur de son caractère était réputés. Il s'investissait grandement dans la formation de ses disciples. Parmi ses principaux disciples, il y a d'abord les membres de sa famille : son frère Mirzâ Hossein Qoli, ses deux fils Javâd et Ahmad Ebâdi. On peut citer sinon : Abolhassan Sabâ, Haji Aqâ Mohammad Irâni, Mehdi Solhi, Esmâïl Qahremâni, etc.

Mirzâ Abdollâh avait une approche spirituelle de la musique. On rapporte d'Abdollâh Davâmi que selon Mirzâ Abdollâh répétait que la musique iranienne était une musique spirituelle et méditative (en persan ma'navi معنوی). Ainsi, aux personnes qui voulaient apprendre la musique iranienne, il conseillait d'aller découvrir et s'initier d'abord à la spiritualité pour pouvoir ensuite s'introduire à la musique.

Mirzâ Hossein Qoli devint rapidement un grand virtuose de Târ. Il maîtrisait le radif et il était considéré comme le plus grand maître de Târ de son époque. Il a transmis son radif à son fils et disciple Ali Akbar Shahnâzi.

Mirzâ Hossein Qoli fut un voyage à Paris où il enregistra quelques disques avec une équipe de musiciens qui l'accompagnait. Il enregistra en particulier quelques disques de Târ solo qui sont encore disponibles. On raconte que, pendant ce voyagen à la demande de grands musiciens parisiens, Mirzâ Hossein Qoli et son orchestre donnèrent également quelques représentations publiques.

Parmi les disciples de Mirzâ Hossein Qoli, il ya d'abord ses propres fils : Ali Akbar Shahnazi et Abdolhossein Shahnâzi, tous deux des grands maîtres de Târ. En dehors de sa famille, les disciples les plus célèbres sont Arfa'ol Molk, Darvish Khan, Mirzâ Qolam Hossein Shirâzi, Ali Naqi Vaziri, Yousseh Forutan et Morteza Ney Davoud.

variable, se dit d'un degré qui, dans un mode (Dastgâh ou Avâz) possèdent deux formes différentes : naturelle et altérée. En générale ces deux formes diffèrent d'un demi-ton ou d'un quart de ton. Par exemple, le deuxième degré (au-dessus du Shâhed) en Afshâri, le Shâhed en Dashti ou le cinquième degré en Shur. Les degrés Moteqayers peuvent apparaître dans certains Gushés également : par exemple le 3e degré au-dessus de la Finale de Noruz et Nafir en Dastgâh Homâyun ou encore le 7e degré d'Arâq en Mahur ou de Nahib en Afshâri, etc.

Cependant toutes les altérations accidentelles ne doivent pas être considérées comme des degrés Moteqayers. Par exemple, il est fréquent que le sixième degré soit augmenté d'un quart de ton pour créer une cadence qui se résout sur la Finale ou le Shâhed (voir par exemple Oshâq en Dashti). Cette variation n'est cependant pas une preuve du caractère variable de ce degré. De même, suite aux modulations avec changement d'échelle, certains degrés changent de forme durant un ou plusieurs Gushés (par exemple le sixième degré en Mahur est altéré d'un quart de ton à l'occasion du Gushé Delkash). Également, le deuxième et/ou le troisième degré sont souvent abaissés dans l'octave supérieur. Cette altération ne peut être considérée comme une caractéristique du mode considéré (voir [FARHAT], page 24).